Нобелевские премии по физиологии и медицине, физике и химии прокомментировали сибирские ученые на заседании Президиума Сибирского отделения РАН. Также исследователи рассказали, какие работы по отмеченным Нобелевским комитетом направлениям наук делаются в России и в Новосибирске.

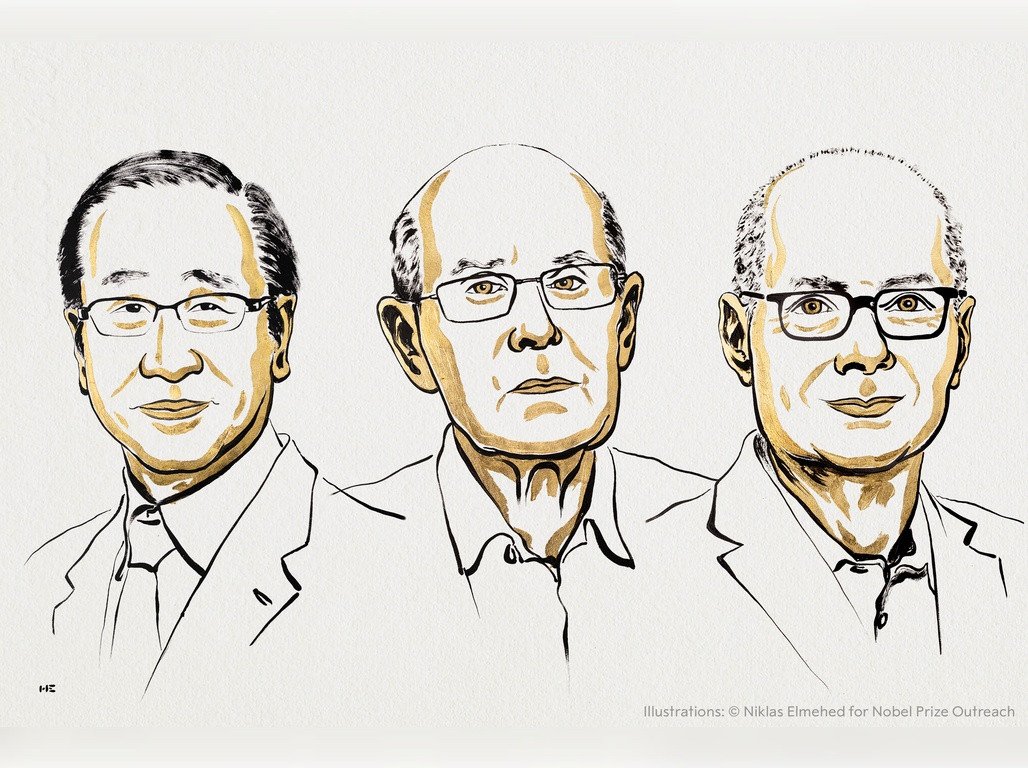

Нобелевскую премию по физиологии и медицине, лауреатами которой в 2025 году стали Мэри Брунков (Институт системной биологии, США), Фрэд Рамсделл (Институт иммунотерапии рака Паркера, США) и Шимон Сакагучи (Университет Осаки, Япония), прокомментировал научный руководитель Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии академик Владимир Александрович Козлов. Премию присудили «за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы».

Ученый отметил, что за последние 65 лет три Нобелевских премии были даны за механизмы, связанные с феноменом иммунной толерантности: в 1960 году за открытие приобретенной иммунной толерантности, в 2018 году за открытие терапии рака путем ингибирования иммунной регуляции, и в 2025 году, — такие решения Нобелевского комитета демонстрируют важность этого направления в современной медицине.

«Главная функция иммунной системы — распознать некую молекулярную структуру, отличить чужую молекулу и ликвидировать ее, чему может препятствовать иммунная толерантность. Существует три вида толерантности: центральная, периферическая и возвратная, — все они принимают активное участие в процессах подавления противоопухолевого иммунитета или в индукции аутоиммунной патологии. Лауреаты Нобелевской премии, используя методы позиционного клонирования, смогли идентифицировать ген, мутация которого становилась причиной загадочной системной аутоиммунной патологии у мышей линии scurfy. Ген получил название FOXP3. Мутации этого гена нарушают развитие и функционирование T-регуляторных клеток иммунной системы. Открытие дало ученым всего мира мощный маркер для идентификации T-регуляторных клеток и стало новым инструментом в разработке новых терапевтических подходов для лечения аутоиммунных заболеваний, а также для управления иммунным ответом в онкологии и трансплантологии», — рассказал В. А. Козлов.

Нобелевская премия по физике в этом году была присуждена Джону Кларку (Калифорнийский университет в Беркли, США), Мишелю Э. Деворе (Йельский университет, Франция) и Джону М. Мартинису (Калифорнийский университете в Санта-Барбаре, США) за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Подробнее об этом рассказал старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Игоревич Бетеров.

«Ключевой эффект заключается в следующем: если мы возьмем электрическую цепь и разрежем ее, то ток через нее течь не будет. Однако если цепь охладить до сверхнизких температур, когда она перейдет к сверхпроводящему состоянию, то через разрез электрический ток сможет проникнуть. Ключевую роль играют так называемые куперовские пары — связанные состояния электронов, возникающие при сверхпроводимости. Эти пары способны проходить через узкие разрезы (туннельные переходы), что позволяет моделировать их поведение с помощью квантовых уравнений. Эксперименты показывают: ток может течь по кольцу в двух направлениях — по часовой и против часовой стрелки, что соответствует разным энергетическим состояниям», — отметил И. И. Бетеров.

Именно подобные явления стали основой концепции базовых элементов квантового компьютера — кубитов (квантовые биты), отличающихся от обычного бита возможностью одновременного нахождения в состояниях 0 и 1 благодаря суперпозиции. Кубиты создаются из ионов, атомов, фотонов или специальных макрообъектов, например, сверхпроводящих схем. Подобные схемы используются такими компаниями, как IBM и Google, для создания квантовых процессоров с сотнями и тысячами кубитов, однако для этого требуются сложные условия эксплуатации — ультранизкие температуры и специализированная техника.

В России исследования в области квантовых компьютеров в основном ведутся в Москве. Ученые работают над созданием сверхпроводящей квантовой системы. В Новосибирске один из ведущих теоретиков в этой области — профессор Новосибирского государственного технического университета доктор физико-математических наук Яков Симонович Гринберг. У него опубликовано большое количество работ, посвященных сверхпроводящим кубитам.

О Нобелевской премии по химии рассказал заместитель директора Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН доктор химических наук Данил Николаевич Дыбцев. В 2025 году ее присудили Сусуму Китагаве (Университет Киото, Япония), Ричарду Робсону (Университет Мельбурна, Австралия) и Омару Яги (Калифорнийский университет, Беркли, США) «за разработку металл-органических каркасных структур».

Металл-органические полимеры или МОКП — это кристаллические структуры, построенные за счет соединения ионов металлов через органические мостиковые лиганды. Они стали набирать популярность около 25 лет назад, когда была обнаружена рекордная пористость этих структур, во многом превосходящая все известные сорбенты: один грамм такого соединения может заключать в себе поверхность больше, чем футбольное поле.

Ричард Робсон первым усмотрел в координационных полимерах перспективы модульного дизайна, предположил, что такие полимеры обладают высокой пористостью, и описал возможность их применения в катализе, адсорбции, ионообмене. Сусума Китагава показал принципиальную возможность адсорбции газов в пористых МОКП, а также продемонстрировал избирательную селективность МОКП по отношению к разным газам. Наиболее значимый его вклад — концепция мягких координационных каркасов с динамически подвижным, дышащим скелетом, способным изменять свою структуру в ответ на внешние химические или физические воздействия. Омару Яги был пионером ретикулярного подхода для получения свойств МОКП с варьируемыми размером и функциональностью пор, в том числе соединений, которые многократно обновляли рекорды адсорбционной емкости по отношению к промышленно важным газам. Эти соединения до сих пор остаются одними из самых изучаемых в области МОКП.

«Сегодня, помимо адсорбционных качеств МОКП, активно исследуются их люминесцентные, сенсорные и магнитные свойства, электронная и ионная проводимость, ионообмен, гетерогенный катализ, нанореакторы на основе нанопористых МОКП и многое другое», — рассказывает Данил Дыбцев.

Например, ученые ИНХ СО РАН совместно с коллегами из ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» исследуют селективное разделение стереоизомеров, а с сотрудниками Института химии твердого тела и механохимии СО РАН — создают протонные проводники с рекордной проводимостью. Кроме того, в ИНХ СО РАН изучается разделение этана, этилена и ацетилена, а также разделение легких углеводородов. В Международном томографическом центре СО РАН анализируют процессы внутри пористых МОКП с помощью методов ЭПР-спектроскопии.

Кирилл Сергеевич, Ирина Баранова,Кирилл Сергеевич, Ирина Баранова,Диана Хомякова

Иллюстрация Елены Трухиной

По материалам издания

По материалам издания